Klimageschichten im Dorfladen – Fotografische Erzählungen über das Leben auf unserem Planeten, Reflexionen über Verantwortung und Verlust.

Sperrwerk: zu wenig oder zuviel.

Exemplarische Bildbetrachtung von Dr. Brigitte Arend

Das Diptychon mit dem Titel „Sperrwerk“ steht exemplarisch für Franz Riegels fotografische Auseinandersetzung mit der menschengemachten Klimakrise. Im Zeitalter des Anthropozän leben wir ein Leben der unumkehrbaren Ressoucenvernichtung. Die Blindheit gegenüber langfristigen Folgen dieses Wirtschaftens wird durch die kurzfristige Akkumulation von Reichtum befördert. Der Planet erleidet einen immensen Anstieg von Klimagasen und verändert sich in nie dagewesenem Tempo. In der Folge gibt es beispielsweise entweder zuwenig oder zuviel Wasser, beides ist für Mensch und Ökosystem tödlich.

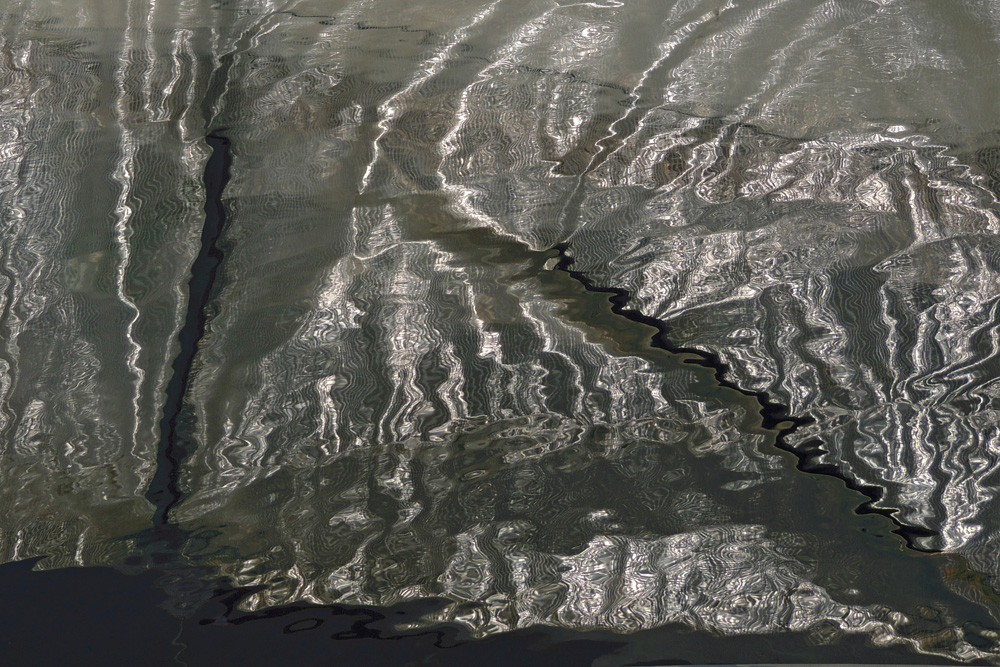

Beide Teile des Diptychons „Sperrwerk“ sind auf einander bezogen. Die Motive reflektieren technische Eingriffe zur Wasserregulation, die in den 60er Jahren – vermeintlich zum Wohle der Menschen – ausgeführt wurden, ohne jedoch langfristige Schäden an den Ökosystemen zu thematisieren. Beide Fotografien aus dem Jahr 2021 nehmen deren Aus- und Wechselwirkungen in abstrakten Bildkompositionen hintergründig in den Blick. Das malerisch anmutende, farbstarke Bild zeigt Reste eines Moortümpels bei Klein Markow. Dieses Moor wurde in den 1960er Jahren zur Herstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen trockengelegt. In den abgebildeten Strukturen, seiner organischen Formensprache und Farbskala verweist die Fotografie einerseits auf die globale Dimension der Krise: Sie zitiert den Blick aus dem All auf den wasserreichen blauen Planeten Erde. Andererseits lenkt sie den Blick auf einen Moorrest im Agrarland vor der eigenen Haustür. Unter Silogras und Mais atmet das trockengelegte Moor Klimagase aus und befeuert so die Erderhitzung.

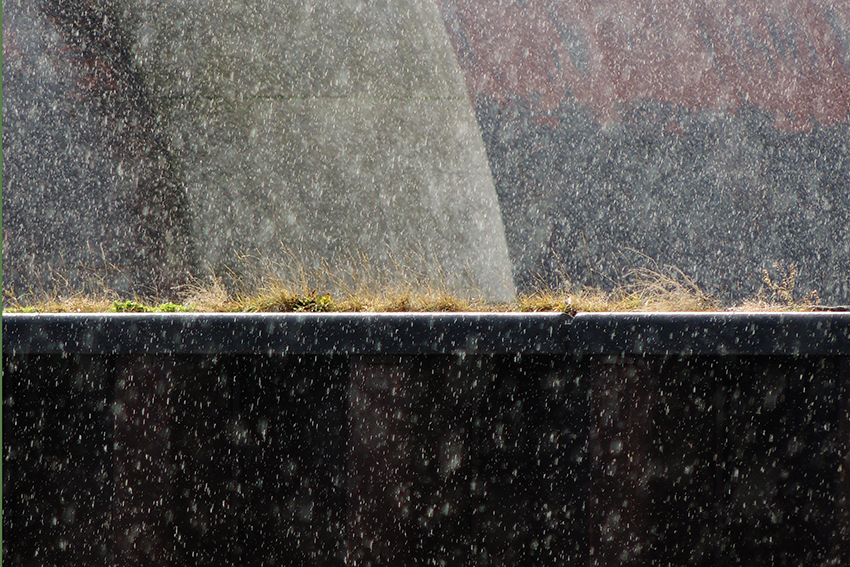

Die zweite, eher grafisch gestaltete Fotografie ist reduziert. Beton, Teer, Stein und Stahl versiegeln den Boden und türmen sich zu einem gigantischen Wall, der menschliche Siedlungen von den Fluten der Nordsee abschirmen soll. Das Eidersperrwerk ist das größte deutsche Küstenschutzbauwerk. Sein Bau wurde 1967 begonnen, zur selben Zeit, als das Markower Moor trockengelegt wurde. Die lokalen Ökosysteme wurden und werden erheblich geschädigt und tragen zur Klimaänderung bei. Ob das Bauwerk bei steigendem Meeresspiegel und zunehmenden Stürmen seinen Zweck weiter erfüllen kann, bleibt fraglich.

Menetekel

„mənēʾ mənēʾ təqēl ûp̄arsîn

„Mənēʾ: Gezählt, das heißt, Gott hat gezählt die Tage Deiner Königsherrschaft und sie beendet.

Təqēl: Gewogen, das heißt, Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden.

Pərēs: Zerteilt wird Dein Königreich und den Persern und Medern übergeben“.

Ein Menetekel ist Warnung, Mahnruf und ein Vorzeichen drohenden Unheils. Was, wenn die Grafitti auf unseren Wänden die Menetekel von heute sind? Was, wenn sich anhand dieser Zeichen Aussagen über unsere Zukunft treffen lassen? Welche Bedrohungen lassen die Prophezeiungen erahnen und welche zeigen sich schon jetzt? Ganze Länder und Regionen werden in absehbarer Zeit unbewohnbar. Das wird zu Hungersnöten, zu Gewalt und Kriegen führen. Der globale Migrationsdruck erhöht sich, das bisher Erlebte ist im Vergleich zu dem, was uns droht, nur ein bescheidenes Menetekel.

Was Wasser wert ist

Wasser ist eine gefährdete Ressource. Die zunehmende Erderhitzung zieht lebensbedrohliche Wasserknappheit und andernorts verheerende Überflutungen nach sich. Die Existenz aller Ökosysteme dieses Planeten und damit das Überleben der Menschheit ist gefährdet. Was Wasser wert ist, weißt du erst wenn du keines mehr hast. Oder zu viel davon. Verdursten oder Ertrinken – das scheint uns weit weg, wird aber heute entschieden.